こんにちは。

神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。

今日、ご紹介するのは、最新の一冊です。

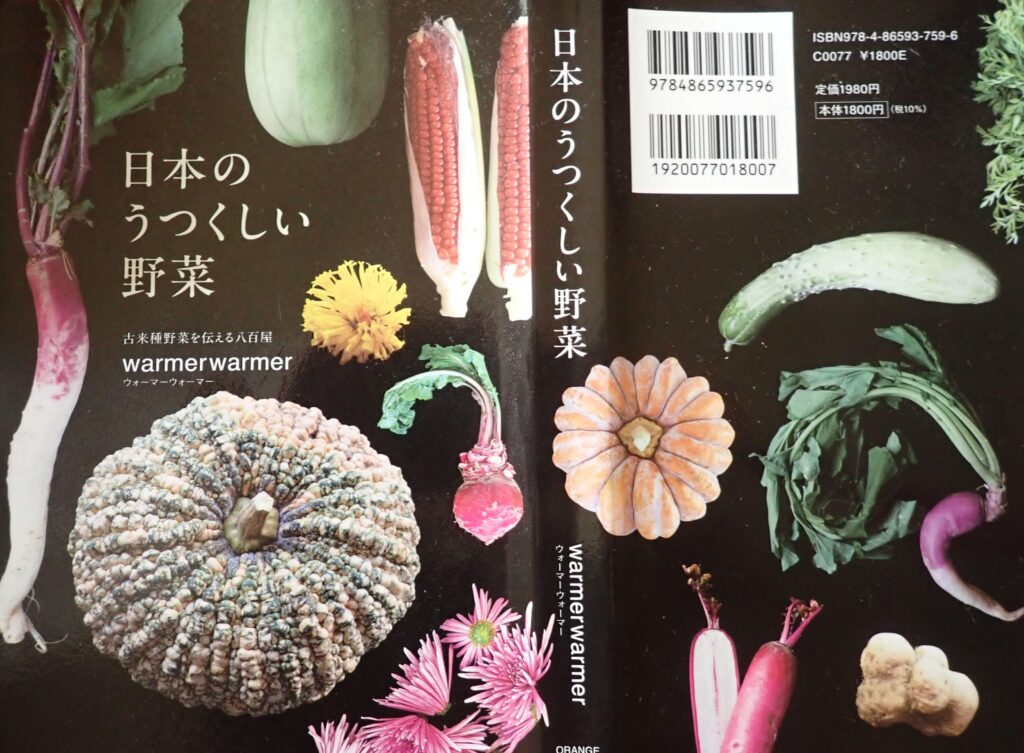

溜め息の出るような表紙ですね。

「日本のうつくしい野菜」(オレンジページ)

全国を訪ねて在来野菜(古来種)を紹介している八百屋「warmerwarmer」さんによる新作です。

warmerwarmer代表の高橋一也さんには、すどう農園も永年、お世話になりました。

もう20年ぐらい前、私は自然食のお店であるナチュラルハウスさんに野菜を納めていたことがありました。高橋さんは、ちょうどその頃、東京青山にある本社でお仕事をされていて、相模湖の畑にも通ってくださいました。ある日、どこかで古来種の野菜と出会ったらしくて、その感動を非常に熱い口調で話していた様子を思い出します。

それから独立されてwarmerwarmerを設立し、古来種に絞った活動をされています。

そもそも古来種のほとんどは、商品として栽培されていたというよりは自給のものですから、生産量も少なく、古来種という名前すら知名度もほとんどない。

そんな野菜たちを探し出し、紹介して広めるのは、大変なお仕事です。

そんな苦労の中で書かれた一冊。

言うまでもなく、古来種野菜の多くは失われつつあります。

既に失われてしまったものも多い。

世界の各地で、この傾向は続いています。

日本の場合、とりわけ野菜の種類が豊かだったこともあり、このトレンドは著しいのです。

農村の過疎化とともに、これら野菜を自給して育んできた共同体が衰退しました。これが大きな要因でしょう。

そもそも、野菜は商品ではありませんでした。

古来の商品と言えば、米(基軸通貨でもあった)や麦、芋、豆などの穀類がメインで、もしくは漬物などの加工品であって、生鮮野菜などは江戸などの都市周辺で売買されていたにすぎない。

生鮮品を売るには、保管から運送、販売といったロジスティックが必要ですが、そうしたものが世に出たのは、ほんの数十年前・昭和の頃です。

では農村は何を打っていたかと言えば、上に上げた穀類の他には、様々な商品作物です。

衣食住、そしてエネルギーのほぼすべてを自給していたのですから、農村の果たす役割は大きかった。

「衣」で言えば綿、絹、麻等

「住」では木材から屋根材、など

そして「食」では

「エネルギー」は炭、油、その他

さすがに江戸時代に電気はありませんでしたが、しかし明治以降、全国区各地に地域の石炭による火力発電所や、川の流れを利用した水力発電所がつくられます。

ところが、です。

こうしたもののほとんどは消えるか衰退しました。

絹も、製材業も、紙も、あれもこれも、

世界からもっと安いものが入ってきたからです。

工芸作物はプラスティックやビニールのような石油製品・素材にとって代わられました。

そうなる戸皮肉なことに、日本の農山村で売れるものとなると、野菜ぐらいだったんです。

ちょっと乱暴な言い方かもしれませんが、これくらいバサッと大掴みにいう方が、大きなながらも見えてきます。

話は先ほどに戻りますが、時代を追ってくるほど、野菜を売るインフラは整ってきました。

道路や鉄道の輸送網、冷蔵設備の普及、そしてスーパーなどの大規模店の拡大

自給をしない都市部は、江戸時代からそうでしたが、大量に野菜を必要とします。

それに対応できるような改良品種が、年々出てきました。

肥料と併せて使えば、新しい品種のほうが収量が大きく、生育も揃う。

このようにして、とりわけ大規模生産をしやすい平野部では、野菜の品種は新しいものに代わりました。あまり生産規模のメリットがない山間部、あるいは養蚕など、別の産業があった地域では自給用の畑で昔ながらの品種が、まさに本書にあるように「古来種」として残された。

そこには、先祖代々継いできた種に対する想いがあることは言うまでもありません。

このように、代々継がれてきた品種を英語ではエアルーム(Heirloom)と言います。本来は種に限らず、先祖代々の家宝という意味です。名画や骨董に並んで、タネもまた家宝なのです。

そもそも農家の生まれ育ちでもない「すどう農園」も、非農家の皆さんと同じように、イチから在来種の種を色々と育て、元気に美味しく育つものがあればその種をまた育てて「わたしの種」にする。それをまた先日のブログで書いたような「タネの譲渡会」で広めていく。

今回の一冊は、どこから読んでも美しい本です。

ご自身の地域にどんな野菜があるか、眺めてみるのもいいですね。

すっかり秋の空になって、おとといはしっかり雨も降ってくれました。

「自然農を学ぶ・さとやま農学校」の皆さんと蒔いたタネも、元気に色々と芽を出してきました。

タネの出方にムラがありますが、それでいいんです。

農業生産ではなくて、自給なので、同じ野菜ばかり育てる必要はないし、それこそ不自然ですね。

なので、ここからさらに絵の具を塗り重ねるようにタネを蒔き、苗を植えていきます。

自然農の畑では同じものばかり一面に作ることはしません。色々な野菜を組み合わせていく。

そんな野菜づくりだから、自然農は自給にピッタリなのです。

そして初心者の野菜づくりは、草の勢いが穏やかになる秋に始めるのが理想です。

夏に茂っていた草が、段々と土に還る様子も肌で感じられます。

好きな種を選んで、自給の一歩を踏み出しましょう。

さとやま農学校の見学会・10月も続きます

「さとやま農学校って、どんなところ?」

「自然農ってできるかなあ?」

色々な??を感じながら、どうぞまずは現場においでください。

実際の様子をご覧いただけます。

受講生の皆さんの声も聞けます。

送迎あります。

車の方は駐車場あります。