こんにちは。

神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。

お盆を過ぎ越して、秋への気配がそこかしこに覗いてきました。

それでもまだ日中は暑いので、自宅で昼休む。

あるいは事務仕事や読書などにあてています。

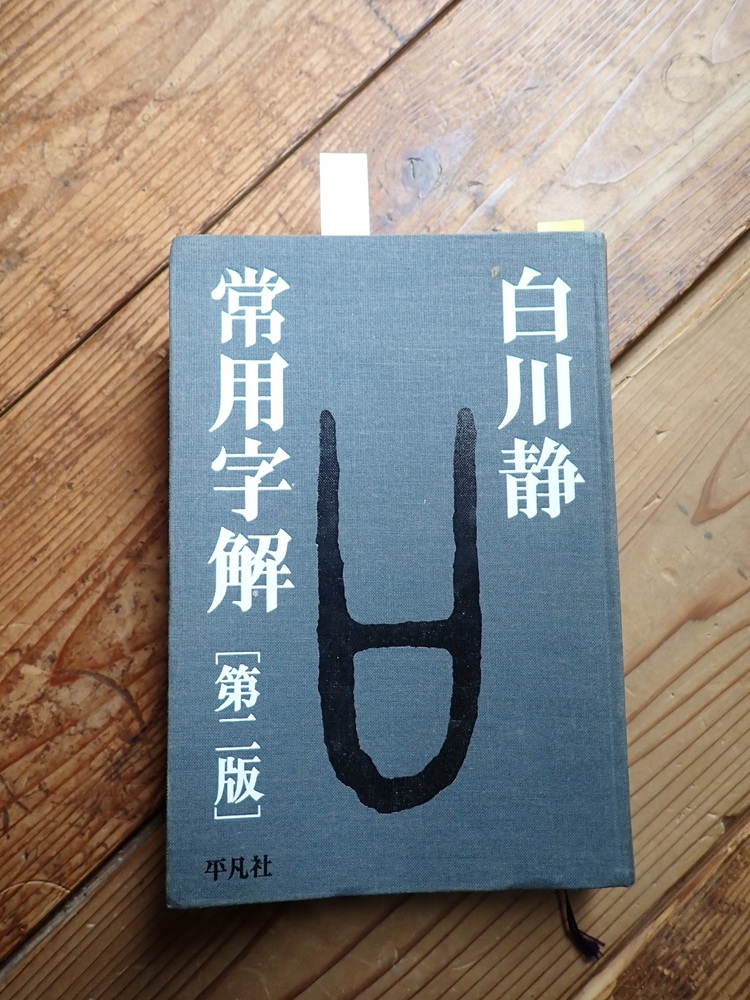

机の隅にはいつも「常用字解(平凡社)」があって、気が向くとパラパラめくって眺めます。

筆者の故・白川静博士は、古代中国の膨大な文字をコツコツと研究されて、3冊の字典にまとめてくださいました。そのうちの一冊が本書で、日本の常用漢字に絞って、その成り立ちを解説してあるものです。まさに顕学とお呼びするにふさわしい偉業です。

数千年を遡る漢字の世界は、その成り立ちに、祈りや呪いや、生死を巡るあれこれが基底になっているので、じつは恐い世界です。

もしご興味のある方、たいていの図書館にこの字典はあるはずです。

たとえば「道」という字を参照ください。

ぞっとするような恐ろしい字です。

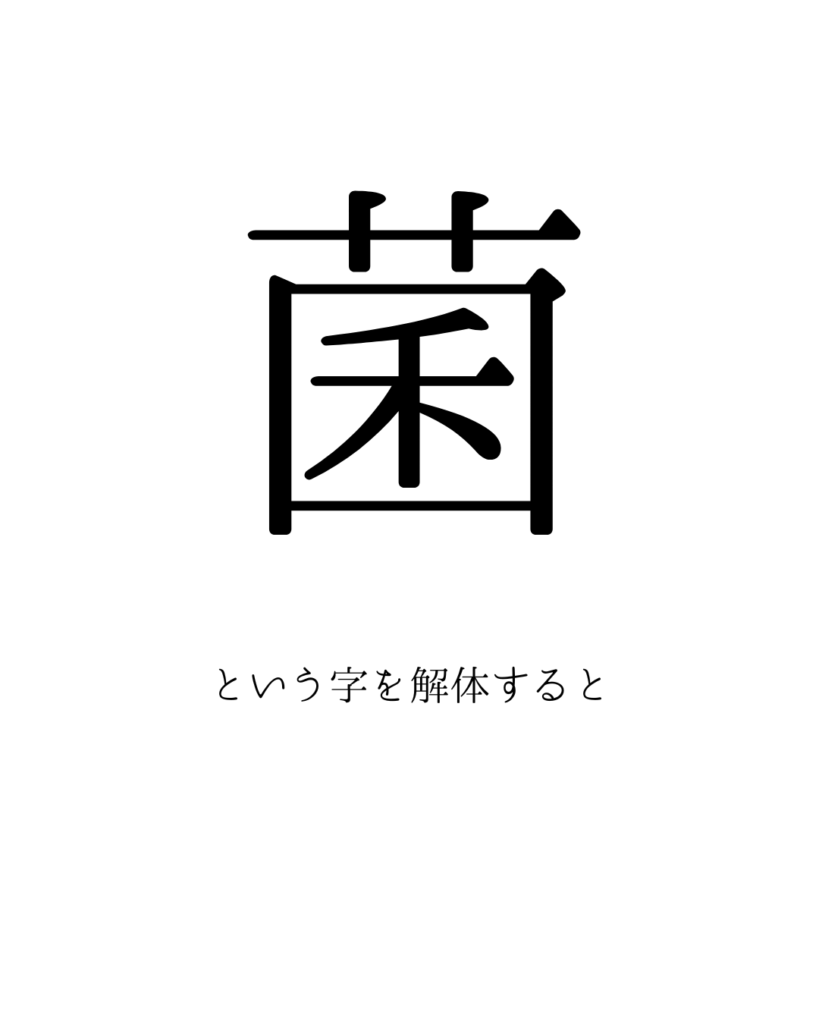

ところが、幸いなことに「菌」という字は怖くない(笑)。

分解すれば以下のような3つのパーツに分かれますね。

①草かんむり、

②口=(巫女が祝詞を入れる器)

③禾=イネ科の草

となります。

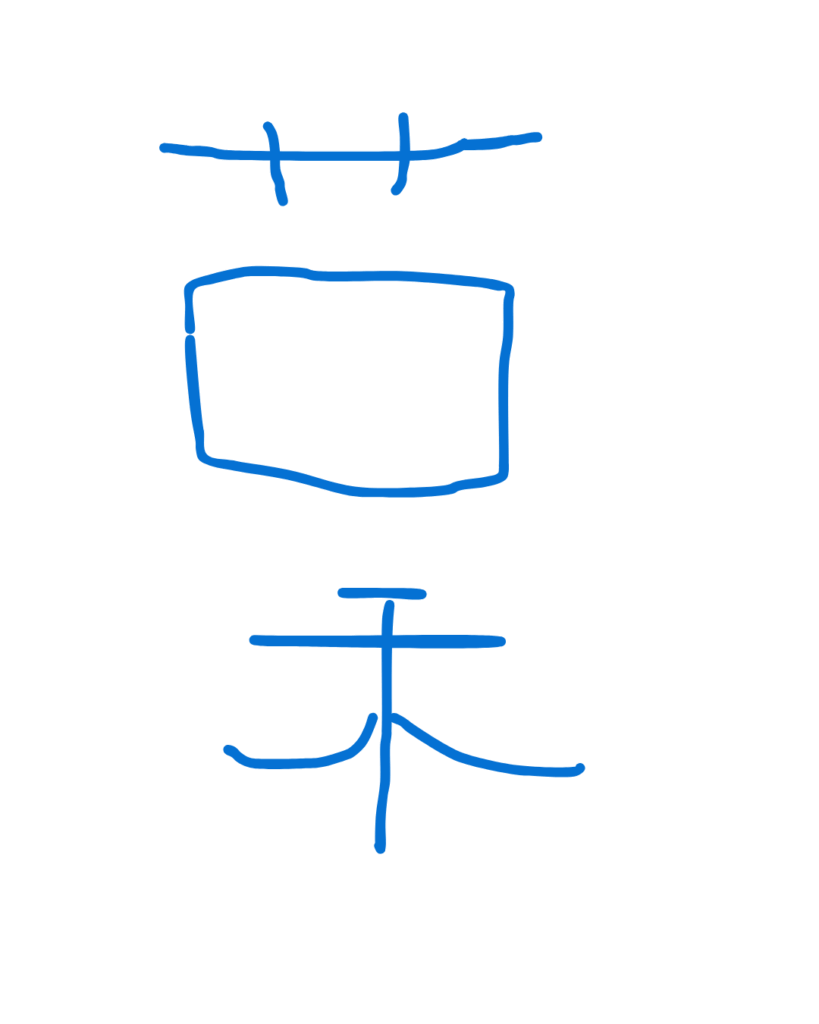

草かんむりは(私見ですが)おそらくは地面(水平線)から、小さなものが上に生えてきた様子を表す象形文字でしょうね。

そこでまずはイネ科の作物(米やムギ)を器(口の字がそれを表す)に入れる。

そこに上から草をかぶせて保温して、巫女が祈る。

やがて中のコメや麦が醗酵して酒や味噌のようなものになる。

この現象に菌という字をあてたのではないか。

などなどと、考えます。

そうなると、本来の字義での菌は、やはりカビなどの糸状菌なのでしょう。

ただし、今の日本語は、酵母菌など単細胞の細菌類もひっくるめて「菌」と呼ぶようになりました。

そのことの弊害もあって、微生物を何でもかんでも「菌ちゃん」とひっくるめるのは、いかがなものかな???と思うのですが、今はお盆の最中だし、まあいいか。

「自然農を学ぶ・さとやま農学校」見学会が9月から再開です。

公共機関でいらっしゃる方は送迎します。

「さとやま農学校・本講座」は10月から少数だけ追加募集します。」

「さとやま農学校ショートコース」は9月でも10月からでもスタートできます。

気候が変動してきた昨今、初心者が野菜作りを始めるのは秋がお勧めです。

まずは実際の現場をご覧になってください。