こんにちは。

神奈川・相模原の里山(相模湖)で自然農を営む「すどう農園」です。

つれづれにページをめくる

白川静博士の「常用字解」

イネ科の「禾」

収穫を終えて田畑を焼き払う「火」

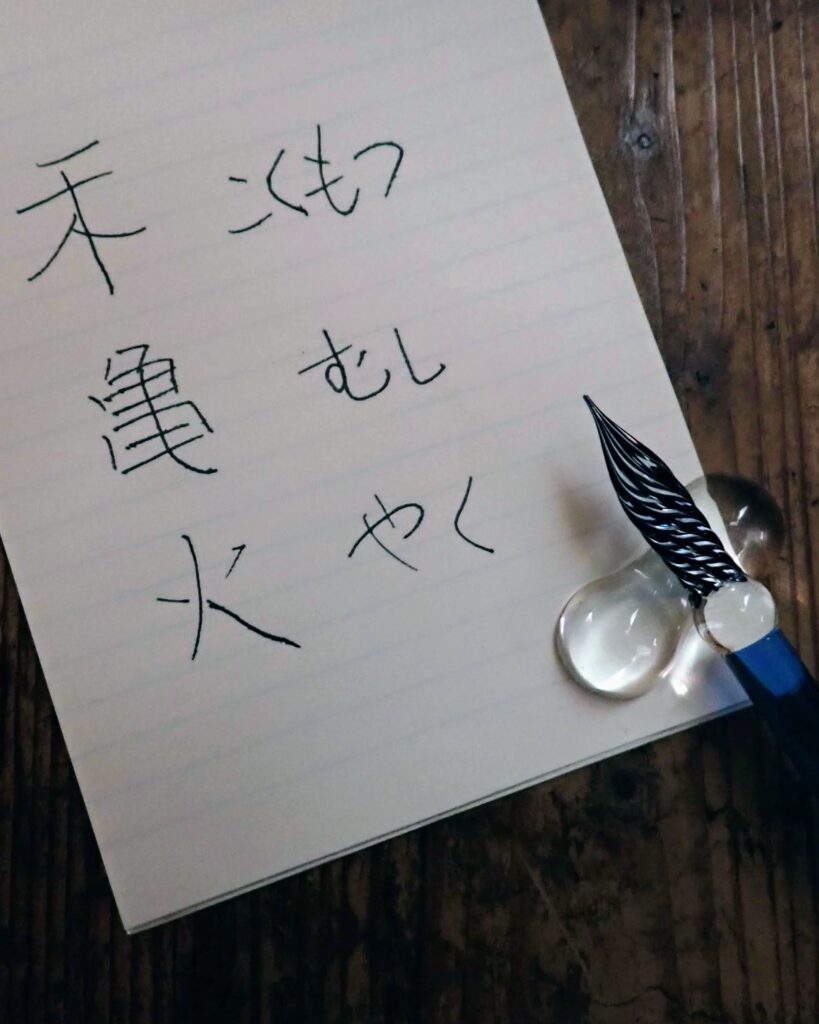

古代の中国では、この間に虫を示す「亀」が入っていたのだそうです。

つまり、穀物を食うイナゴなどの虫を焼き殺す儀式から「秋」が成り立った。

漢字の成り立ちは、甲骨文字の古代から、その多くに生死の繰り返しを織り込んでいます。じっと漢字を見つめていると、言葉の始まり、人間の始まり、そんなずっと太古の息遣いを、虫眼鏡で眺めるように感じられます。

自然界にあって、食べたり、食べられたりすることは、「食うか食われるか」という弱肉強食というよりも「食うか食わせるか」のイノチのやり取りであるように思えます。意味もなく、ことさらに相手の命を奪うようなことはしない。貰ったイノチを、いずれは自分が食われることで還していくのですね。この潔さは真似できません。

漢字とは、そんな循環を延々と、数千年も繰り返すなかで出来上がった膨大なコードなのでしょう。

ちなみに、二枚目の写真はガラスペンで書いてみました。

真夏の街を歩きながら涼しいものを探して文房具屋さんで出会いました。

昔ながらの青インクが目に涼しいです。

やっぱり文字は手書きが一番。

さてさて「さとやま農学校」も、秋を迎える火でも焚きましょうか。

畑で焚く火は、むしろ湿気を納めてくれるので気持ちが良いです。

今月から始まる「さとやま農学校」でも、焚火をします。

秋の空、冬の空の下で焚く火は、本当に気持ちが良いですよ。

「夏の疲れが・・・」と悩んでいる方、どうぞ里山の広大な畑で心身をリセットしてください。

10月からの参加もできます。